Андрей Дутов: Ориентироваться только на традиционные концепции смысла нет

Искусственный интеллект в кресле второго пилота? Как уживаются цифра и полет конструкторской мысли? Самолеты с овальными фюзеляжами - будущая реальность? НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" сделал долгосрочный прогноз научно-технического развития российского авиастроения. О тенденциях, приоритетах и проектах мы говорим с генеральным директором центра, доктором технических наук Андреем Дутовым.

Андрей Владимирович, Россия сегодня воссоздает практически полностью все компетенции в гражданском авиастроении. В мире уникальный случай. Возвращение технологического лидерства требует не просто паритета? Мы должны делать лучше?

Андрей Дутов: Безусловно. Наши технологии должны иметь качественное преимущество, и не для превосходства как самоцели, а для решения наших национальных задач. И мы это уже делаем. Новые отечественные технологии внедряются в импортозамещенные МС-21 и SJ 100. Это, по сути, совершенно новые самолеты. Но надо понимать: ориентироваться только на традиционные концепции и решения в авиастроении смысла нет. Их совершенство достигло своих пределов. Технологическое лидерство достижимо только в рамках новых технологических укладов. Ученые смотрят вперед.

Это касается аэродинамики, конструкций, топлива?..

Андрей Дутов: Всего. Это закон развития технологий. И не только в авиастроении - в любой наукоемкой отрасли. Мы делаем акцент на разработке новых технологий следующего технологического уклада (или поколения N+1) с использованием синергетических эффектов. Именно такой подход позволит после 2028-2029 годов начать разработку нового поколения гражданской авиатехники, отвечающей перспективным требованиям и национальным интересам России.

Седьмое поколение самолетов?

Андрей Дутов: Мы не говорим: пятое поколение, шестое или седьмое. Это больше маркетинговые ходы. Наша задача - выйти на принципиально новый этап технологического развития авиастроения.

На "Технопроме-2025" прозвучало: интеллектуальный помощник пилота самолета в России может быть внедрен в течение двух-трех лет. Реально? "Виртуальный второй пилот" - тоже из N+1?

Андрей Дутов: Конечно. Здесь завязаны в один узел технологии интеллектуального управления авиационными системами, а также технологии интеллектуальных систем прогнозирования в области предиктивной диагностики и неразрушающего контроля технического состояния. И много чего еще. Известный факт: причина 75 процентов ЧП в небе - человеческий фактор, из них 56 процентов - ошибки пилотирования. Поэтому основные усовершенствования в системе управления самолетами должны быть направлены на помощь человеку. Нужны различного рода интеллектуальные помощники в небе и на земле. Нужно уметь прогнозировать развитие возможных повреждений, предотвращать возникновение отказов до их наступления. Именно прогнозировать, а не просто фиксировать. Это суперзадача.

Синергизм возможностей человека и искусственного интеллекта кратно уменьшит количество инцидентов, связанных с человеческим фактором. Но надо понимать: созданный с помощью нейросетей "второй пилот", техническое зрение - это лишь часть интеллектуального борта. А создавать надо именно интеллектуальный борт самолета.

Ориентироваться только на традиционные концепции и решения в авиастроении смысла нет. Создавать надо именно интеллектуальный борт

Какие еще приоритетные направления развития технологий?

Андрей Дутов: Назову. Это электрические и гибридные силовые установки, применение новых видов топлива и энергоносителей. Технологии высокоскоростного движения. Создание легких и прочных авиаконструкций с применением новых "умных" материалов. Новые компоновочные схемы летательных аппаратов…

Это мировые тренды?

Андрей Дутов: В зарубежном авиастроении ответ на большие вызовы также прорабатывается в рамках N+1-го технологического уклада. Однако есть различия, как говорится, в целеполагании. Простейший пример: требования ИКАО по шумам. Мы считаем, что они больше не служат защите окружающей среды, а используются в основном как протекционистские меры. Да, в Европе все основные аэропорты находятся в зоне городов. Там это актуально. Лоббируя "шумовые" санкции, Европа старается защитить свой рынок и обезопасить себя. А у нас все аэропорты выведены за пределы городов. И требования по шуму для России совершенно не первоочередные. У нас есть более важные задачи, которые требуют своего технологического решения.

Безопасность полетов?

Андрей Дутов: Прежде всего. Например, в качестве основной цели развития тех же электрических и гибридных силовых установок на западе декларируется улучшение экологических характеристик авиации. А у нас их развитие направлено именно на обеспечение высокой безопасности полетов за счет дублирования двигателей и движителей. Доказано: в российских условиях важнее обеспечить доступность авиаперевозок на местных линиях, избегая строительства и содержания развитой сети малозагруженных наземных магистралей, чем сокращать удельные выбросы легких воздушных судов.

Над какими стратегически значимыми проектами в авиастроении работают ученые?

Андрей Дутов: Один из самых важных - проект сверхзвукового гражданского самолета, который будет летать на дальние расстояния с приемлемыми уровнями звукового удара и шума. Кроме того, это проект магистральных самолетов с "более интегральной" компоновкой. Очень интересный проект самолетов короткого взлета-посадки с энергетическим управлением обтеканием крыла для региональных и местных авиационных перевозок. И, наконец, проект более безопасных и экономичных, высокоскоростных винтокрылых летательных аппаратов с новыми компоновками для повышения авиационной мобильности. Включая городскую аэромобильность.

Надо понимать: идея сверхнового появляется быстро. А вот реализация - только тогда, когда технологический уровень промышленности позволяет это сделать.

Ту-144 когда-то делался практически с нуля?

Андрей Дутов: Сверхзвуковые самолеты конструктивно сильно отличаются от обычных лайнеров с реактивными двигателями. Однако в 60-х такого объема знаний не хватало практически ни одной из стран. Поэтому проект Ту-144 довольно быстро закрыли, а французский "Конкорд" летал только над океаном. Но сегодня пассажирский сверхзвуковой самолет можно создать на новом качестве, на новом технологическом укладе.

На сколько мест?

Андрей Дутов: Мы - наука. А количество мест - это уже этап развития, связанный с работой конструкторов, которые должны будут вписать самолет в рынок. Реально - бизнесджет. Рассчитанный на тех, кто экономит прежде всего время. Что касается технологий, то одной из основных является "темная кабина". Помните, у Ту-144 опускался нос? Зачем столь сложная конструкция? Пилот должен был видеть, куда он взлетает и куда приземляется. А сегодня форма носовой части гражданского сверхзвукового самолета вообще не предполагает остекление кабины пилотов: она может находиться в любой части самолета.

Почему?

Андрей Дутов: Прежде всего потому, что нос сверхзвукового самолета будущего будет очень длинным, узким и острым, для снижения звукового удара. Кроме того, человеческий глаз несовершенен. И на сверхзвуковых скоростях искажения в оптической системе могут быть настолько велики, что летчики все равно будут ориентироваться на приборы. То есть речь о том, чтобы заменить прямую визуализацию искусственной, синтезированной. Сверхзвуковой самолет должен быть оснащен техническим оборудованием, которое может видеть лучше, чем пилот, причем в режиме реального времени. Это принципиально делает полет более безопасным.

Теоретические разработки, "бумажки" не принимаются. Надо демонстрировать возможности, чтобы и конструктор, и заказчик поверили: это будет работать

И впервые в мире НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" уже провел летные испытания демонстратора такой системы внешнего видения?

Андрей Дутов: Да. Испытания проходили в Новосибирске, причем в реальных условиях - в обычном воздушном пространстве. Экипаж - командир, второй пилот, бортмеханик, бортовой оператор-испытатель находились на своих привычных местах в кабине пилотов летающей лаборатории на базе Як-40, а летчик-испытатель - в середине пассажирского салона. Взлетел, полетал, посадил. И так несколько раз. Пять обычных камер и две тепловизионные работали в двух диапазонах - видимом и инфракрасном. Они передавали изображение снаружи борта. Видео обрабатывалось и выводилось летчику-испытателю на экраны. Благодаря такому сочетанию система может работать и днем, и ночью. Это прорыв.

Информационное поле кабины пилота - одна из самых критических технологий?

Андрей Дутов: Да. И на сегодняшний день россияне в этой тематике впереди. На западе передача сложных технических решений в стартапы не сыграла ту роль, на которую рассчитывали конкуренты. А вот традиционная отраслевая наука смогла решить эту комплексную проблему. Причем данная технология применима и на других классах воздушных судов: для расширения условий их безопасной эксплуатации.

Сверхзвуковой гражданский самолет - это не просто супермашина. Это набор супертехнологий, который разойдется везде и всюду, в том числе "техническое зрение". В этом и смысл так называемого мультипликативного эффекта, который авиация оказывает на все остальные отрасли и экономику страны.

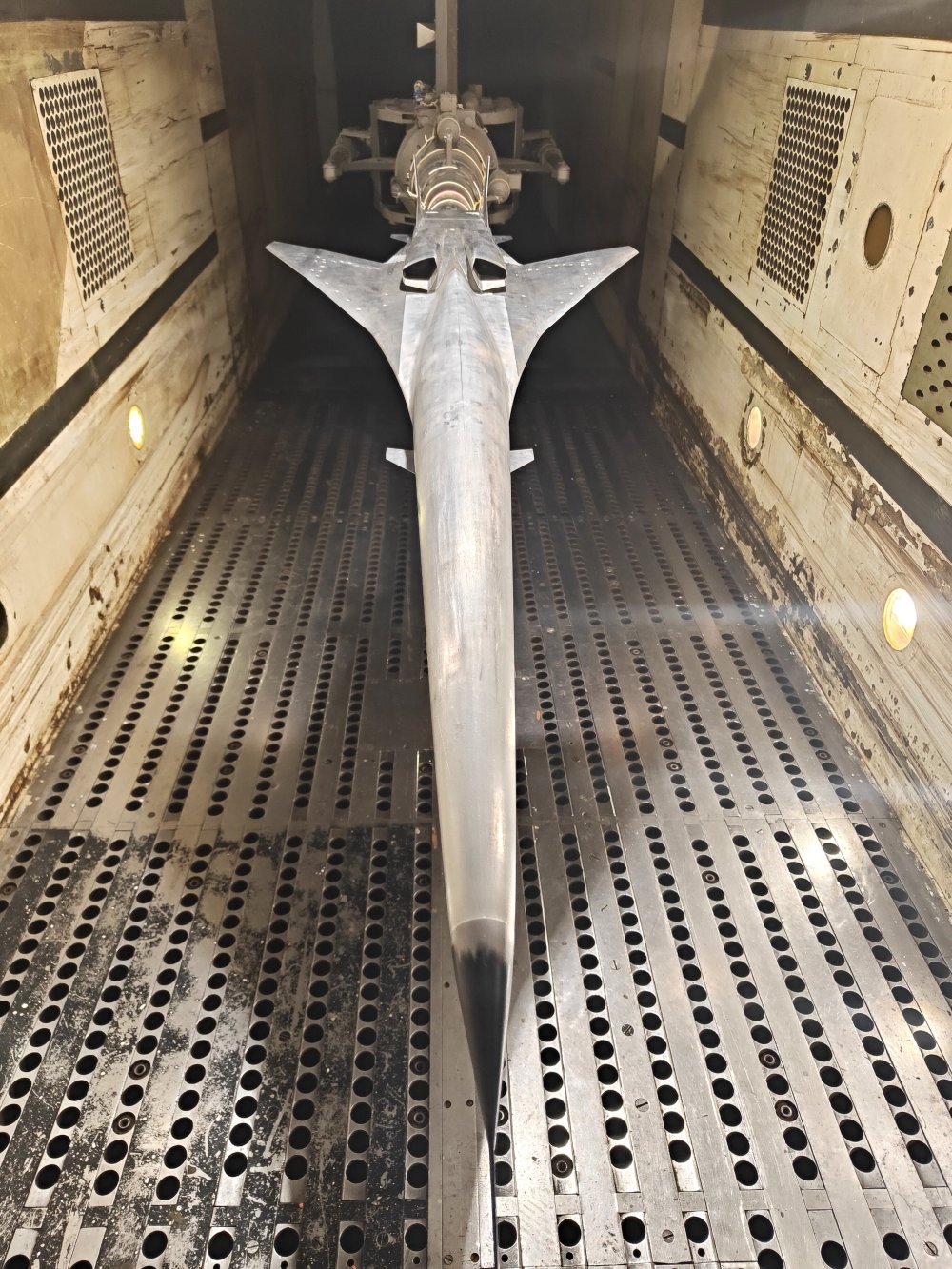

Было сообщение, что за океаном прототип гражданского сверхзвукового самолета во время демонстрационного полета преодолел звуковой барьер. А когда можно ожидать появление нашего летного демонстратора "Стриж"? Чем он отличается от западных аналогов?

Андрей Дутов: Мы надеемся, через три-четыре года "Стриж" поднимется в небо и продемонстрирует все технологии, которые мы пытаемся в него внедрить. Это будет беспилотный летательный аппарат - меньше реального серийного самолета. От западных аналогов он отличается уникальной аэродинамической схемой с носовой частью большого удлинения. Идет изготовление инновационной конструкции композитного отсека фюзеляжа с сетчатой конструктивно-силовой схемой и встроенной системой мониторинга на основе волоконно-оптических датчиков деформации. Создан отечественный программный продукт по моделированию звукового удара. Обучаются нейросети.

Мы не отстаем?

Андрей Дутов: Нет. Упомянутый вами демонстратор, созданный американским стартапом, не решает проблему звукового удара, это просто сверхзвуковой самолет, каких множество в военной авиации. Другой самолет-демонстратор, построенный по заказу НАСА, служит только для изучения проблемы звукового удара. Кстати, его первый полет, изначально запланированный на 2021 год, до сих пор не состоялся, что говорит о сложности решения комплекса проблем такого типа самолетов.

Мы же стараемся решить большинство проблем на этапе проектирования и создаем комплексный демонстратор технологий СГС. Здесь интеллектуальный помощник, посчитаны полностью все обводы самолета. Расчеты и экспериментальные исследования, проведенные в ЦАГИ, показали, что мы вплотную подошли к решению проблемы звукового удара. Сейчас идет активный системный инжиниринг, детальное проектирование. Ведь некоторые технологии дают не только плюсы. Или, допустим, "не живут" с другими. Это нужно все вместе "вязать".

А сама конструкция самолета?

Андрей Дутов: Она пробионическая. Очень сложная, потому что самолет, который летит 5-6 часов со скоростью 1800-2000 км в час, нагревается, что требует обеспечения прочности конструкции и теплового баланса систем. Так что мы должны четко представлять, как не только купировать звуковой удар, но и летать с теми характеристиками, которые заложили. А просто борьба со звуковым ударом, как за океаном: ну и что?

Сверхзвуковой гражданский самолет - это набор супертехнологий, который разойдется везде и всюду, в том числе "техническое зрение"

А что за магистральные самолеты с "более интегральной" компоновкой? В чем их особенности?

Андрей Дутов: Они планируются для перевозки 220-250 пассажиров на дальность 8000-9000 км. Мы сформулировали задачу: дать новые потребительские свойства традиционному самолету за счет альтернативной компоновки. Какой? Овального фюзеляжа. Какие здесь преимущества? Улучшенные летные характеристики. Особая приплюснутая форма корпуса и его интеграция с крылом снижает лобовое сопротивление на 10-15 процентов по сравнению с "классикой". Обеспечиваются существенно большее свободное пространство внутри фюзеляжа и возможность трансформации пассажирского салона в грузовой. И наоборот. Рассматривались три потенциальных варианта будущего авиалайнера. Первый - классическая компоновка с фюзеляжем круглого сечения. Второй и третий варианты имеют овальные фюзеляжи и различаются расположением крыла.

Была спроектирована, разработана и изготовлена уникальная комбинированная аэродинамическая модель. Все альтернативные схемы испытаны, математически обсчитаны. И мы также приступаем к созданию демонстратора.

Я помню, о проекте пассажирского широкофюзеляжника с эллипсоидным фюзеляжем говорили еще в 90-х годах?

Андрей Дутов: Совершенно верно. В первых моделях, которые я видел, из-за того, что не могли решить проблему прочности, предлагался вариант фюзеляжа с подпорками внутри! Сейчас даже смешно. Каждая новая идея дорогого стоит, только надо к ней идти.

Когда такое давление со стороны Boeing, Airbus, которые по 40 процентов авиарынка держат, и еще Китай - 20 процентов, просто приходить на рынок с традиционным самолетом смысла большого нет. Если приходить, то с принципиально лучшим. Я считаю, что КБ смогут начать работу с "интегральным" самолетом уже через год-два.

Вы такой оптимист?

Андрей Дутов: А почему нет? По решению президента мы финансирование получаем, идут успешные испытания. Результаты анализируем не только мы, но и представители промышленности, КБ. Россия долгое время не выпускала свои гражданские самолеты. Но инженерная школа не стоит на месте. Политика технологического суверенитета достаточно многих стимулирует, чтобы в ускоренные темпы вернуть себя в ту форму, которая была когда-то. Надо только пережить некие болезни роста.

Помню, в одном из прежних наших интервью вы говорили, что настоящий революционный технологический рывок олицетворит электрический самолет. Мнение не изменилось?

Андрей Дутов: Абсолютно. Сам по себе электрический двигатель с аккумуляторами имеет предел дальности полета. Оптимальным видится сочетание тепловых и электрических двигателей на борту, чтобы одновременно увеличить экономичность, снизить экологическое воздействие на окружающую среду и летать быстро. Это то, что ожидает от авиатехники потребитель.

Гибридный авиадвигатель уже существует. Важно правильно понять, как его разместить в самолете. Как он интегрируется в аэродинамическую компоновку. Как должны быть выстроены бортовые системы с учетом двух принципиально разных источников энергии: один - электрический, другой - по-прежнему тепловой. Два двигателя - безопасность выше. Кроме того, это дает возможность по-разному конфигурировать в зависимости от потребности рынка сам облик самолета.

И такой демонстратор-биплан у нас разработан: садится и взлетает с 50 метров. А наш летчик-испытатель может и с 25 метров! Это, конечно, уникальные люди. То, что они делают, имеет огромное значение для доступности авиаперевозок в отдаленных регионах. И здесь мы опережаем мир где-то на 2-3 года. Представляете? Взлетаешь на электромоторе, там, где можно, запускаешь газотурбинный двигатель, на разрешенной высоте подзаряжаешь аккумулятор, продолжаешь полет опять на электричестве и садишься на винтах.

Когда могут появиться первые серийные пассажирские машины на электрической или гибридной тяге?

Андрей Дутов: По нашим прогнозам, первые легкие региональные самолеты - в 2030-2035 годы. За пределами 2040-2050 годов - это уже магистральные на гибридных силовых установках. Мы отдаем себе отчет: в технологиях и столь сложных технологических системах очень сложно верить на слово. Теоретические разработки, "бумажки" не котируются и не принимаются. Надо демонстрировать возможности, чтобы и конструктор, и заказчик поверили, что это будет работать. Так называемый шестой уровень готовности технологии проверяется только так.

Вы вспомнили нашу беседу несколько лет назад. Тогда многое еще было в наметках. А сейчас у нас практически все есть в железе, отдельные конструкции, которые показали свою работоспособность. Я надеюсь, что через год мы встретимся и я буду говорить уже больше о полетных образцах. Когда можно потрогать все руками.

Самое главное - это обеспечить полностью транспортную связность огромных территорий России, подвижность населения. Поэтому делается и импортозамещенный "Сухой Суперджет", и МС-21, и все остальные самолеты. И они будут летать достаточно долго. Но параллельно, я надеюсь, через 5-6 лет появится и новая техника.

А что с перспективными винтокрылыми аппаратами?

Андрей Дутов: Поставлена задача - создать самый дешевый аппарат, который только возможно. И он уже полетел. Там всего три электрических двигателя, нет хвостового винта. Управляется струйными рулями. Дешевле и проще нельзя. Пока это демонстрация технологии на аппарате весом где-то 120 килограммов. Мы его сделаем килограммов 500-600. Да, он будет, скорее всего, не для пассажиров. Это беспилотная тематика.

С точки зрения перспективного развития винтокрылых летательных машин пока идет большая дискуссия, куда идти. Мы тоже экспериментируем, смотрим. Пока решение не принято. Потому что ошибиться нельзя. Решение должно быть абсолютно выверенное.

Не могу не спросить: вопрос об одночленном экипаже, в котором один пилот + "виртуальный пилот", пока не стоит?

Андрей Дутов: Чем больше, скажем так, технологии помогают человеку, тем меньше можно там использовать человека. Но авиация очень консервативная в этом плане отрасль. Может быть, когда-то и встанет такой вопрос. Когда уже будет собрана база данных и, соответственно, статистика. Но это точно вопрос не завтрашнего дня. И решать его будет не какая-то отдельная страна, а ИКАО.

Кстати, Россию не включили ни в одну из трех групп совета ИКАО. Как вы можете это прокомментировать?

Андрей Дутов: Это политика, причем недальновидная. Я бы посмотрел на ситуацию с другой стороны. Есть руководящие органы ИКАО, и там в основном участвуют чиновники. И есть огромное количество разных рабочих групп ученых, конструкторов, которые формируют предложения для нормирования развития авиации в мире. 62 эксперта являются представителями ИКАО от Российской Федерации! Это очень много. Главный золотой фонд Международной организации гражданской авиации - вот эти наши специалисты.