Путешественники на тримаране прошли от Лены до Енисея по маршруту XVIII века

Организатор и вдохновитель этого путешествия - член Русского географического общества Рудольф Кавчик. Год назад со своей спутницей Ольгой прошел на веслах от озера Хубсугул до Байкала, открыв прекрасный туристический маршрут. В этот раз путь отважных путешественников лежал через пол-Сибири.

В поход отправились большой командой - восемь человек. К Рудольфу и Ольге, ставшим супругами, присоединились туристы из Москвы. И еще Ольга взяла с собой двенадцатилетнего сына Марка.

По следам Мессершмидта

- Маршрут, по которому еще никто не ходил - это, пожалуй, для меня главный принцип выбора направления… Впрочем, нет, по этому пути все же ходили исследователи. В XVIII веке, правда, - уточняет Рудольф. - Экспедиция немецкого ботаника Даниэля Мессершмидта. Его пригласил Петр I составить карту этих неизведанных мест, описать, какие люди там живут, чем живут, что растет по берегам. Это было дело государственной важности! В 1723 году Мессершмидт издал дневник своего путешествия. И нашей целью было повторить его маршрут. Постараться найти места, которые он описал, и задокументировать.

Маршрут составил член совета старейшин иркутского отделения Русского географического общества Юрий Чивтаев, историк и краевед. Юрий Иванович из родного Усть-Кута словно за руку вел путешественников: договаривался о встречах с интересными людьми, пополнении запаса горючего. Опираясь на материалы экспедиции, он планирует издать дневник Мессершмидта полностью. Ведь до сих пор этот исторический документ даже не весь переведен.

Накануне этнографической экспедиции в Иркутском областном отделении РГО Рудольфу Кавчику торжественно вручили флаг организации.

Угрюм-река: люди и медведи

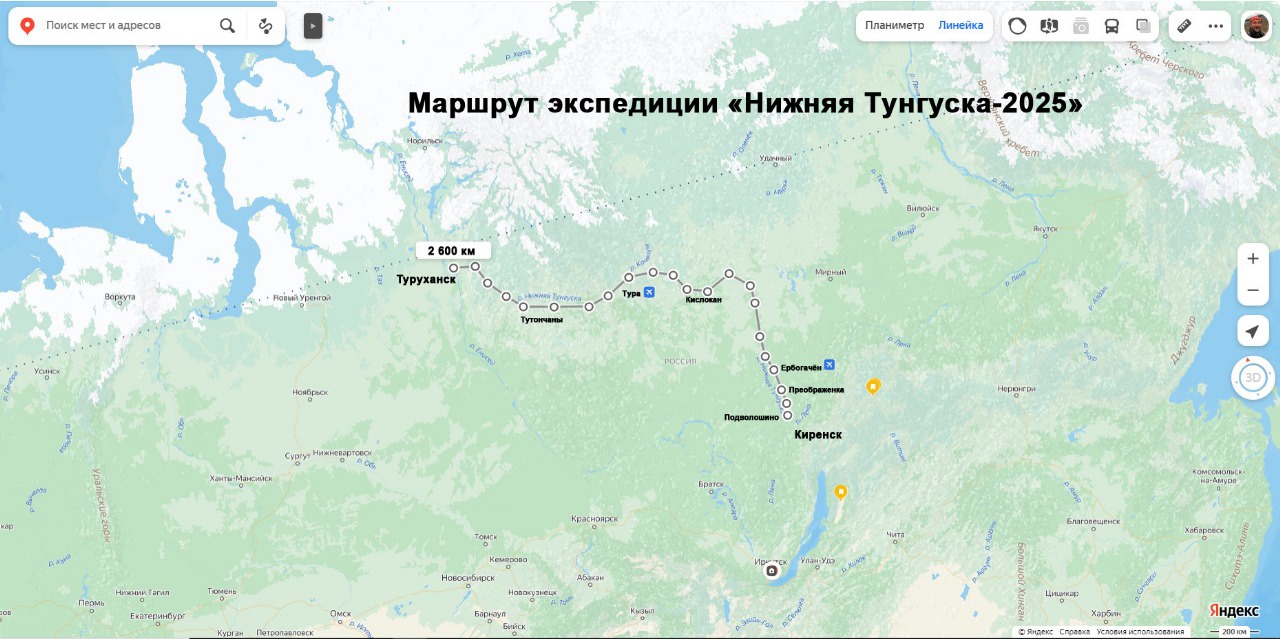

До Киренска добрались самолетом, а тримараны, снаряжение, продукты доставили туда на машине. Стартовали путешественники 31 мая от села Подволошино по реке Нижняя Тунгуска - той самой, что описана в романе Вячеслава Шишкова "Угрюм-река".

На въезде в Подволошино путешественники установили памятный верстовой столб. А на нем таблички с исторической информацией об этих местах.

К слову, когда еще только планировали это путешествие, а Рудольф делился планами в своем блоге, многие недоумевали: "Куда? Зачем? Это же глушь, тайга, дикие звери и лихие люди!"

- Да медведей мы встречали чаще, чем людей, - смеются путешественники. - А люди очень часто нам помогали, очень приветливые и доброжелательные северяне. Например, неподалеку от Туры встретили группу отдыхающих местных жителей. Глава семейства Артур, как узнал, кто мы и зачем тут, выдал нам… ключи от своей квартиры, сопроводил судно на стоянку, а с утра приехал и подсобил с горючкой. Переночевали с комфортом, и чай пили без комаров. А вы говорите, лихие люди!

Один из потрясающих кадров, привезенных с берегов Угрюм-реки, - медведь, переплывающий реку прямо перед тримараном. Паники, говорят, не было - плывет и плывет по своим делам, отфыркивается и косит недобро в сторону судна. На всякий случай отрулили подальше. Как потом прокомментировали местные, узнав об этой встрече: "Правильно сделали - вашу "резинку" вмиг порвал бы!"

- Ночевали на каменистых пляжах Тунгуски, - рассказывает Кавчик. - Предварительно смотрели, чтобы не было рядом медвежьих троп. Но однажды ночью медведь таки подошел близко к лагерю, тлеющий костер и запах дыма его не отпугнули. Любопытный оказался. А мы без оружия, совсем… Так что пришлось применить шумовую гранату - бежал косолапый, только пятки сверкали, а я потом до утра сидел, подкидывал дрова в огонь, охранял команду.

Что искали - нашли

Отметим, что путешественники искали не только следы Мессершмидта. Перелопатив кучу литературы, попытались определить местонахождение Пендинского зимовья, которое в 1600 годах основали казаки-первопроходцы. Отбиваясь от местных племен, казаки три года шли вверх по Тунгуске до Лены во главе с Пантелеем Пендой. Рубили зимовья и до начала навигации отбивались от тунгусов.

Спустя 100 лет это место было описано немецким исследователем так: "17 августа 1723 года в 3 часа ночи я осмотрел берег на ночной стоянке у Верхнего Пендинского зимовья и нашел, что в нем содержатся камни киновари, окаменевшие деревья и древесный уголь в очень больших кусках".

- Мы нашли выходы окаменевших деревьев на берег, и большие куски угля тоже, - радуется Рудольф Кавчик. - Они нам встретились только в одном месте. Так что визуально можно было определить, где 400 лет назад могло стоять зимовье. Собрали куски деревьев и угля - эти материалы будут переданы в региональное отделение Русского географического общества. А еще мы нашли остатки фундаментных ям и, с помощью металлоискателей, монеты сибирской чеканки времен Екатерины II (1729-1796), что свидетельствует о заселении русскими казаками берегов Нижней Тунгуски в конце XVII века. Найденные нами поселения не отмечены ни на одной карте!

И это еще не все! Мы обнаружили место выпарки соли, даже чаны сохранились, правда, почти полностью ушли в землю. Установили координаты нескольких волоков - сухопутных путей через тайгу, чтобы сократить водный пусть по бесконечно петляющей Тунгуске.

И, попутно, отмечали на карте и записывали GPS-координаты всех зимовий, которые были видны с воды. Когда-нибудь они тоже станут историей…

Потерянный рай

Были и печальные находки. Это заброшенные северные поселки. Например, некогда богатый Ногинск в Красноярском крае. Здесь было месторождение графита высочайшего качества - третье по объему сырья в СССР. В поселке проживали 700 человек. В 2006 году он был упразднен - как нерентабельный.

- Ощущение, что ты в Чернобыле, - поделился Рудольф. - Природа быстро возвращает то, что когда-то занял человек. Прошло лет 20-30, как люди покинули эти места, еще крыши домов целые, но к жилью ни подъехать, ни подойти - все плотно заросло молодыми деревьями. Только медвежьи тропы петляют вокруг домов и уходят в лес.

А однажды путешественники увидели на берегу сияющие на солнце буквы "Врата Рая". Что такое? На картах не значится… Конечно причалили, пошли смотреть.

- Оказалось, целая усадьба - добротный дом, баня, сарай, - поделился Рудольф. - Людей давно не было в этом месте, опять же - только медведь протоптал дорожку. В бане - железная печь с каменкой, стиральная машина, бочка, мочалки висят. На доме табличка с фамилиями основателей и датой постройки - 2001-2002 годы. Большая вывеска, которая и привлекла наше внимание, вырезана из листов алюминия. Осмотрели все, сфотографировали и дальше пошли.

Позже, чуть ниже по течению, увидели в тайге буровую вышку. Запустили дрон - и там ни души, никаких дорог.

Выжившие

Экспедиция по столь отдаленным и даже диким местам не обошлась без экстремальных и даже опасных ситуаций.

В самом начале у одной из участниц экспедиции из Москвы поднялась температура, до 39 градусов. Сначала подумали ОРВИ - незадолго до этого попали под дождь, вымокли все. Однако температура, слабость держались 10 дней пути до Ербогачена. Там обратились к фельдшеру, который тоже ничего странного не заметил в столь долгом недомогании. Поэтому было решено отправить Ольгу самолетом в Иркутск, хотя она планировала пройти весь маршрут с Кавчиками.

В областном центре диагноз поставили - корь! Но попутчица уже не смогла сообщить об этом путешественникам, они пошли дальше, и сотовая связь прервалась.

Поочередно переболели все: сначала Марк, потом Ольга. Последним сдался Рудольф. Симптомы все те же - высокая температура и слабость. Но, на удивление, быстро справились с болезнью: два дня и все прошло.

А потом еще Марк поранил руку и у него едва не началось заражение крови - сначала распух палец, потом локоть перестал сгибаться... Благо была остановка - поселок Юкта в Эвенкийском районе Красноярского края, где есть фельдшерский пункт. Вовремя назначили антибиотики.

Отдать швартовы!

Экспедиция завершилась 9 июля в поселке Туруханск на Енисее. 2750 километров за 160 моточасов прошли путешественники-сибиряки

- Экспедиция прошла успешно, - резюмирует довольный Рудольф Кавчик. - Во многом благодаря сильным, мужественным, бескорыстным людям, настоящим сибирякам, которых мы встречали на всем маршруте. У нас много друзей теперь в тех краях.

И планов тоже много. Кавчики не сушат весла, а готовятся к следующей экспедиции - уже в середине августа отправляются на реку Мама. Маршрут начинается в Бодайбо - самом северном городе Иркутской области. Идти предстоит против течения одной из самых своенравных рек Сибири. Конечный пункт? Ну, это, говорят супруги, как получится, насколько горючки хватит. Хотят подняться к подножию Верхнеангарского хребта, отделяющего Маму от Байкала. Кстати, никаких населенных пунктов там нет, только старательские артели.